一九九〇年代 (2004/12/03)

一九九〇年

イタケーラ日系クラブ理事長 小坂誠

〔第二ゲードボール場開き〕

ゲートボール会員の子弟及び役員の寄付による。

一九九一年

イタケーラ日系クラブ理事長 鈴木康夫

一九九二年

イタケーラ日系クラブ理事長 鈴木康夫

一九九三年

イタケーラ日系クラブ理事長 尾和ジョン

イタケーラ日系クラブ創設十周年記念祝典

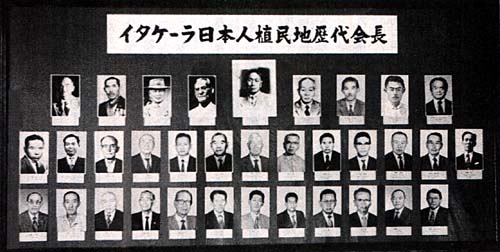

「歴代会長三十四人の顔写真のイナグラソン」

六十八年の歴史がありサンパウロ市内最古の日系団体「イタケーラ日系クラブ」が、一月十日五時から創設十周年記念祝典を催す。日系クラブは十年だが前身の日本人会が創設されたのは一九三六年、日本人会のあとは共済会と名乗り活動を続けてきた。鈴木康夫理事長は「私は一世最後の理事長、もう二世にバトンを渡すことが決まっている、私の在任中形のあるものとして歴代会長の写真と日本人会、共済会、日系クラブの六十六年の記録を書物にして残したいと考えていた」と語った。

写真掲示で表敬される歴代会長は(敬称略)

植民地創設者・石橋恒四郎

会長・笠井長平、岡上与三助、高垣忠兵衛、佐藤善一、水谷真三郎、岡田一美、渡井佳蔵、石原幸太郎、吉岡義一、森田久司、渡井光雄、川下亀雄、三沢正人、山岸又四郎、前田戌八郎、勝野寿男、林良次、吉岡太一、谷口清、竹内喜太郎、清水友一、真鍋次郎、渡井文治、柳生昇、近藤実、奥田慎、井上英雄、森田勝、鈴木康夫、井出勇一、小坂誠、尾和ジョン、小田セルジオ。

十五時、イナグラソンの後、新年祝賀会と共にクラブ創設を祝いシュラスコ会を催した。 |

イタケーラ日系クラブ創立十周年記念

委員長 鈴木康夫

実行委員長 井出勇一

副委員長 尾和ジョン、小田セルジオ、小坂誠、森田勝、亀岡俊二

記念事業

(1)歴代会長の写真を会館に飾る-尾和、吉岡パ

(2)記念碑の設立-森田、井口

(3)記念誌の発行-小坂、吉岡省、勝野、井出、森田、鈴木、尾和、小田

(4)芸能祭等の企画-小田、岡田

(5)寄付金の検討-亀岡、井出

(6)祝賀会シュラスコの準備-小田、新垣

(7)会計-重田 |

| 歴代会長

上段右より

石原、渡井(佳)、岡田、水谷、石橋、佐藤、高垣、岡上、笠井

中段右より

清水、竹内、勝野、林、吉岡(太)、谷口、前田、山岸、三沢、川下、渡井(光)、森田(久)、吉岡(義)

下段右より

小田、尾和、小坂、井出、鈴木、森田(勝)、井上、奥田、近藤、柳生、渡井(文)、真鍋 |

|

一九九四年

イタケーラ日系クラブ理事長 尾和ジョン

桃の里記念碑除幕 イタケーラ桃街道披露も

| | 桃の記念碑落成記念に集まった植民地の有志(一九九四年六月) |

|

ブラジルで最初に桃の栽培を始め「桃の里」として知られる聖市イタケーラ植民地、今でこそ桃作りは下火になったがこの地に入植した一世達が苦労を重ねて築き上げた桃の里の名を永遠に残そうという試みが見事実を結び ESTRADA DO PESSEGO (桃街道)の名を冠した産業道路の一部と桃の里記念碑が完成。その開通式と除幕式が十四日午前九時三十分よりコロニアイタケーラで行なわれた。

この式典にはイタケーラ日系クラブ理事長尾和ジョン氏をはじめ会員の他、パウロ・マルフ聖市市長、ミゲル・コラスオノ市議会議長、市議会議員数名が出席、数百名の地元住民も集まって盛大に催された。関係者挨拶の場でマルフ市長は「日本人は真面目によく働くので私は好感を持っている。このイタケーラに日本人が入植したのは一九二五年だが、もっと前に日本人が来ていたら今以上に発展していただろう」と日本人の勤勉さを称讃、さらに「ブラジル人も日本人のように働けばブラジルはもっとよくなる」と盛んに日本を見習え論を強調した。この日に開通した「桃街道」は記念碑のあるビラカルモジーニョからサントス方面へ向けた全長四kmの区間で、現在グヮルーリョス空港からサントスまでを延長工事中である。

記念碑の高さは9メートル、コンクリート製で上部に桃を型取った鋳物がはめ込まれている。

この記念碑の発案者で、イタケ-ラ日系クラブの書記をしている鈴木康夫氏は、「このイタケーラからブラジルの桃作りが始まったのだということを後世に伝える記念碑が出来てとてもうれしい。昔は記念碑のところから見渡すかぎり桃畑をみることが出来たものです。今では桃を作る農家は少ないがこの桃街道がイタケーラの産業の発展に役立てばと思っている」と三年越しの完成を大いに喜んでいた。

イタケーラ入植は一九二五年に最初の日本人家族が入って以来、来年は七十年を数える。初期入植者の試行錯誤の結果、桃の栽培が軌道に乗り一九四〇年から一九七〇年にかけて最盛期を迎えた。この時イタケーラには桃栽培者がコロノ歩合作を含め二百十三家族(一九六〇年調)居たという。しかし七〇年代の工業化のあおりを受けて、イタケーラ地区も土地が値上がりし桃栽培では採算がとれなくなって桃栽培農家は減少の一途をたどった。現在では四家族の日系農家のみが残っている。

今でもイタケーラで桃を作り続けている前田ジュリオ氏(59)は「父親の後を継いでやっているが今は不景気で収入もよくない、いつまで続けられるかわからないが、桃作りが好きなのでこれからも続けてゆきたい、一番の問題はやはり後継者探しですね」と話した。

また四十五年間桃栽培を続けている奥山秀男氏(54)は「市街地が広がってきて桃が盗まれるようになった、これからも頑張ってゆきたいがなかなか難しい」と話した。 |

一九九五年

イタケーラ日系クラブ理事長小田セルジオ

【イタケーラ入植七十年祭】

入植七十周年記念祭

桃の里として栄えたイタケーラ植民地の入植七十周年記念祭が、十一月十九日、日系クラブ会館で開催された。イタケーラ日系クラブ(小田セルジオ理事長)主催で十年毎に開催されている入植記念祭には、この日、マリオ・コーバス州知事がヘリコプターで出席される予定であったが急用のため実現しなかった。従って州知事代理小林パウロ州議員、市長代理下水八郎州議のセクレタリア西岡セイジ氏、安部順二州議員、野田マリオ市議、総領事代理中村裕主席領事、日伯修好百年祭・文協・子供の園の代表尾身倍一氏、シンジカット(シンジケート)代表菊地ルイ氏など十二人の来賓と、約四百人のイタケーラ在住者、元在住者が出席、式典は午前九時に仏教連合会代表の五人の導師による法要によって始まった。続いて六十年以上の植民地在住者一人一人に記念品と感謝状が贈られた。

その後鈴木康夫祭典実行委員長が日語(井口信氏通訳)、祭典委員長の小田セルジオ日系クラブ理事長がポ語で挨拶をした。そして次に州知事代理小林パウロ市議を始めとする来賓の挨拶が続き、六十年以上植民地在住者代表として中村秀臣氏がお礼の言葉を述べ、勝野セルジオ副理事長の閉会の辞で式典を締めくくった。

十二時より婦人部を中心とした婦人会員の心尽くしの料理でパーティに移った。パーティ後十三時三十分より地元文協、近郊文協の舞踊、丹下セツ子道場の太鼓演奏、戸塚バレエ教室によるバレエ、日本舞踊、舞踊劇が賑やかに催され、地元民の目を楽しませた。又ベランダでは植民地の歴史写真展が開かれ、古い人達は思い出に浸り、新しい人達は植民地の歴史をみて開拓者の苦労を偲んでいた。

イタケーラ植民地は、一九二五年、サンパウロ市に近く、気候も安定しているため奥地の日本人が再移住して形成された土地で、戦後一時期(六十年前後)二百家族以上の入植者が居た。現在約九十家族で二~三世の混血率は一~二割といわれている。

一九六〇年を中心とした時期に桃の栽培で植民地は栄えたが「その頃泥壁から立派なレンガの家が次々と建ちました」と、五七年に二十三歳で岡山県より渡伯した小坂誠氏(61)は回想する。その後後継者不足と果物泥棒が多発した原因により桃栽培農家は現在三~四軒に減ってしまった。

イタケーラは地下鉄東西線が延びてきたため通学通勤は便利になった反面、値上がりした土地を売り転住した人もかなり出た。もっとも大都市近郊で豊かな条件に恵まれているため出稼ぎ者は少なく、日系家族数は今後も安定していくと見られている。

昨年は「桃の里」として栄えたことを記念して桃のモニュメントを建設、来年二月にはコロニア史をまとめた記念誌の発行が予定されている。

七十周年を迎え、小田セルジオ理事長(37)は、「バトンタッチの時代で、一世から二~三世更に非日系にも関係を広げたい」と今後のコロニアの方向を語った。 |

イタケーラ日系クラブ役員名 一九九五年~九六年

| 評議員会 | | 会長 | 鈴木康夫 | | 副会長 | 勝野寿男 | | 書記 | 三沢ベルトリーノ | | 理事会 | | 理事長 | 小田セルジオ | | 第一副理事長 | 森田勝 | | 第二副理事長 | 勝野セルジオ | | 第一書記 | 井上ミキオ | | 第二書記 | 末永タダシ | | 第三書記 | 小坂誠 | | 第一会計 | 日高ルイス | | 第二会計 | 森田ジョルジ | | 第三会計 | 田村シゲカズ | | 社交 | 柳生リカルド | | 文化 | 渡井ロベルト | | 渉外 | 亀岡俊二 | | 会館運営 | 池森ミルトン | | 各文協担当 | 田中晤 | | スポーツ | 小坂ロベルト | | ピッシーナ(プール) | 福永エリオ | | 殖産 | 吉岡パトリシオ | | 警備 | 重田マリオ | | 教育 | 近藤ジュリオ | | 衛生 | 原タズエ | | 衛生 | 鈴木リサ | | 道路 | 川口一郎 | | 工事 | 上村ぺードロ | | 運動場 | 尾和ジョン | | 各部部長 | | 卓球部 | 森田スエリ | | テニス部 | 大場パウロ | | ゲートボール部 | 竹内喜太郎 | | サッカー部 | 佐藤オタビオ | | 老人部 | 真鍋次郎 | | カラオケ部 | 三沢ベルトリーノ | | 婦人部 | 中村フミ子 | | 青年部 | 山本マルコス |

60年以上コロニア在住者並びに現会員

01、愛沢みさ AIZAWA MISA

02、森田けさ子 MORITA KESAKO

03、愛沢剛 AIZAWA TSUYOSHI

04、荻原秀 OGIHARA HIDE

05、水谷輝子 MIZUTANI TERUO

06、鈴木良子 SUZUKI YOSHIKO

07、中村英臣 NAKAMURA HIDEOMI

08、服部とし子 HATTORI TOSHIKO

09、乾トモエ INUI TOMOE

10、乾正俊 INUI MASATOSHI

11、池森秀子 IKEMORI HIDEKO

12、中村美妙子 NAKAMURA MISAKO

13、中村エリオ NAKAMURA HELIO

14、谷口清 TANIGUCHI KIYOSHI

15、谷口千歳 TANIGUCHI CHITOSE

16、池森拓 IKEMORI TAKU

17、石川弘子 ISHIKAWA HIROKO

18、渡井文治 WATAI BUNJI

19、渡井佳蔵 WATAI YOSHIZO

20、松本和夫 MATSUMOTO KAZUO

21、松本信夫 MATSUMOTO NOBUO

22、松本奈津子 MATSUMOTO NATSUKO

23、前田戌八郎 MAEDA INUHACHIRO

24、前田郁子 MAEDA IKUKO

25、中曾根アントニオ NAKAZONE ANTONIO

26、岡田利明 OKADA TOSHIAKI

27、吉岡省 YOSHIOKA SHO

28、池田百合子 IKEDA YURIKO

29、富田金治 TOMITA KANEHARU

30、岡上幸一 OKAUE KOICHI

31、井上英雄 INOUE HIDEO

32、井上みね子 INOUE MINEKO

33、柳生弘 YAGYU HIROSHI

34、渡辺猛 WATANABE TAKESHI

35、前田ジュリオ MAEDA JULIO

36、村中利明 MURANAKA TOSHIAKI

37、木村イミ KIMURA IMI

38、勝野寿男 KATSUNO TOSHIO

39、勝野秀子 KATSUNO HIDEKO

40、乾俊二 INUI SYUNJI

41、小田貞 ODA SADA

特別功労者

押本静男 OSHIMOTO SHIZUO

菅谷マダレーナ SUGAYA MADALENA

七十周年記念式典によせて

一九二五年七月十日に入植してから今年で七十年になります。「光陰矢の如し」とは正にその通りの感じが致します。ここにイタケーラ日系クラブが中心となりまして、イタケーラ・コロニア入植七十周年記念式典を盛大に行うことが出来ましたことは大きな喜びと思います。この式典に当たりましては会員各位を始め、イタケーラに関係のある多くの人々、政府関係の方々役員の方々の物心両面からの力強い「応援」の賜物と心より深く感謝する次第であります。

六十周年の時には、もうこれから先は一世の方が少なくなり七十年祭は無理ではないだろうかと多くの方々から心配されましたが、三世の小田セルジオ理事長を中心として立派に成し遂げる事が出来ました。このことは非常に心強く感じております。この調子では入植八十年も九十年も開催が可能であると確信しており、地域社会の歴史はその地域で出来るかぎり永く残してゆくべきだと思います。現在コロニアの中心部に往復八車線の産業道路「ジャクペセゴ」が完成して、サンパウロ市の発展と共に農畜産物の生産地としての機能が無くなりましたが、今後は地域社会の中心としてのイタケーラ日系クラブを盛り立てて行きたいと希望しております。

クラブでは、フットボール、野球、テニス、ゲートボール、卓球、水泳等、運動会等の体育活動に、又カラオケ、ビンゴ、フェスタ・ジュニーナ、料理教室等の文化活動、特に日語教育の教育活動に力を入れて全員の参加を呼びかけている次第です。とりとめのないごあいさつとなりましたが、この会館、運動場等が地域社会の中心としてイタケーラ・コロニアをはじめ近くの文協の方々も利用して楽しんで下さるようお願い致します。クラブに行けば面白いよ!仲間と話が出来ますよ!日本語が習えますよという軽い気持ちで参加できるような所にしたいと思います。七十年祭祭典実行委員会 鈴木 康夫 |

イタケーラ入植七十周年記念式典 祭典役員

| 祭典委員長 | 小田セルジオ | | 実行委員長 | 鈴木康夫 | | 司会・進行 | 井出勇一 | | 渉外 | 亀岡俊二 | | 接待 | 池森ミルトン

| | 受付 | 中村エリオ | | 会計 | 森田ジョルジ | | 式典幕 | 森田勝 | | 放送 | 重田エイジ | | 照明 | 柳生リカルド | | 舞台 | 谷ロマリオ | | 祭壇及びミサ | 竹内喜太郎 | | オメナージェン | 勝野寿男 | | パイネウ | 尾和ジョン | | 記念品 | 森田勝 | | 記録写真 | 井ロセシル | | 招待状(ブラジル側) | 井口信 | | 招待状(日本側) | 鈴木康夫 | | 各文協 | 小坂誠 | | プログラム作成 | 小田セルジオ | | エスポジソン | 中村ネイザ | | 救護 | 原タズエ | | 書記 | 井上ミキ才 | | 警察連絡 | 亀岡俊二 | | 駐車場 | 増川オズワルド | | シュラスコ | 勝野セルジオ | | 果物・飲物 | 井上ミキオ | | 寿司・サラダ・サウガード | 中村富美子 | | ボーロ七〇kg | 福士フランシスカ | | 芸能祭 | 小坂誠 | | 接待 | 三沢ベルトリーノ

| | 丹下一座 | 真鍋次郎 | | 記念誌 | 鈴木康夫 | | 〃(日語) | 小坂誠 | | 〃(ポ語) | 井出勇一 |

|