日伯間フェアトレード (2023/06/14)

ブラジルのコーヒー生産地の一つミナス・ジェライス州マッシャード市。昨年(二〇〇四年)五月、同市は世界で初めての「有機コーヒー・キャピタル宣言」が施行された。その背景には、日本とブラジルをフェア・トレード(公正な貿易)で結ぶ人たちの地道な活動がある。同市管内にある「ジャカランダ農場」では、スタッフの協同作業のもと有機無農薬コーヒーが生産され、日本でその輸入販売を行う(有)有機コーヒー社代表取締役の中村隆市氏(四九、福岡県出身)は、同農場との人間関係を何よりも重要視している。日伯間を結ぶ新たな活動が始められている。

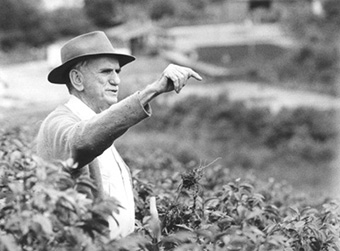

(1)

| | 中村氏と人間関係を築いた元ジャカランダ農場主のカルロス氏 |

|

(有)有機コーヒー社の出版部門である(株)ウインドファームが一九九七年に発行した「ジャカランダコーヒー物語」によると、中村氏とジャカランダ農場主だったカルロス・フランコ氏の出会いは、九四年。それまで九州で有機農業をはじめ、生活協同組合の活動などを実践してきた中村氏は、八六年四月二十六日に発生したチェルノブイリ原発事故をきっかけに、被災者への支援活動など、自らの仕事としての取り組みを始めたという。

八七年から有機コーヒーの販売を行なってきた中村氏だが、当初はまだ現地の栽培内容がよく分からなかった。八九年から実際にブラジルに足を運び、本当のフェアトレードの意味を分かち合い協力し合える生産者を探し回った。ところが、ほとんどの生産者は「農薬なしにコーヒーが生産できるはずがない」といった反応だったという。

そうした中村氏の姿を見ていたのが、カルロス氏。「一度、会いたい」と声をかけ、農場に案内した。中村氏がブラジルを初訪問してからすでに五年が経っていた。

中村氏はカルロス氏から商談そのものよりもまず、同農場で働く様々な人たちを紹介された。ブラジルでは、収穫時期にのみ労働者を雇う「使い捨て」が多い。また、雇用者が労働者の税金・保険などの支払い義務が生じるため、正規の職員として登録することは少ない。カルロス氏は、当時十家族ほどの労働者に対し自分の家族の一員のように接し、自給自足の生活をさせていた。

その後、二人は一日がかりで、それぞれが辿って来た自分の人生のことを互いに話し合った。話が一段落した際に、カルロス氏に誘われて家の外に出た中村氏は、農場のスタッフからジャカランダの苗木をプレゼントされた。

その苗木を植樹した後、カルロス氏から「これであなたは、この農場に根を下ろしました。末永いお付き合いをお願いします。できれば、私だけでなく、私の次の後継者とも仕事をするつもりで太い絆を築いてほしい」との言葉を贈られた。

中村氏にとって、忘れられない一日だった。こうして、中村氏とジャカランダ農場との関係は生まれ、現在も継続されている。

そのカルロス氏は昨年(二〇〇四年)七月、結婚五十二周年を迎えたその日に息を引き取った。享年七十五歳だった。

カルロス氏の死は、家族や農場関係者、中村氏をはじめ、同農場の有機無農薬コーヒーを愛飲している日本の消費者の心をも痛めた。

しかし、カルロス氏が伝えたものは数多い。

「自分たちにできることをやればいい、その結果がどうなったとしても、それはそれで仕方がない」―。

何事においても表面的な目に見える現象そのものよりも、現象が起こる背景に目を向けてきた。その熱い思いが、農場の土づくり、環境づくりへとつながった。

氏の教えを胸に、農場を背負う次世代のスタッフと中村氏たちは、新たな動きに向って歩みだした。

(2)

| | 自分たちでできる環境保全の大切さを説く中村氏(右) |

|

幾度となく日伯間を往復している中村氏は昨年(二〇〇四年)十一月下旬に初めて、南アフリカから「ピースボート」に講師として乗船。リオ(ブラジル)までの約二週間の船旅の中で、環境問題などについて講演とワークショップを開いた。

「ピースボート」とは、世界各地に向かう国際交流の船旅を企画・実施するもの。船内や各寄港地で世界各地のゲストと互いに話し合う各種講座が設けられている。

ピースボートの中で中村氏は、「フェアトレード」をはじめ、今後の新しい動きとなる「スロービジネス」などについて講演。二十代、三十代の若者たちからの好評、支持を得た。

中村氏が強調するのは自分たちでできる環境保全の大切さ。「テロよりも環境問題の方が世界的に大きな問題」と指摘する。昨年は日本国内でも台風や地震の被害が相次いだ。地球温暖化などによる影響が、目に見える形で表面化してきているようだ。

中村氏が船内で講演中に出したクイズで、「日本の化学物質は、一日に何種類登録されているか」との質問があった。答えは四千種類にもおよぶというから驚く。化学物質の大半は農薬に関するものだとも。

特に、日本は単位面積あたりの農薬の使用量は世界一と言われる。その影響を一つの例に見れば、一九七五年当時、ガンでの死亡率が五人に一人の割合だったのが、現在では三人に一人と増えていることからも分かる。

「以前は、ガンは老人病と言われていましたが、今では決して、そうとは言えません」と中村氏は、農薬による人体への影響を危惧する。自身も農薬と見られる影響で肝臓障害を患い、生死をさ迷った経験を持っているため、その恐さを充分に知っている。

FAO(国連食糧農業機関)の発表では、農薬による急性中毒死亡者は年間五百万人に上るという。統計は急性中毒者のみのため、慢性中毒者などを入れると、さらに増えることになる。

中村氏はまた、地域通貨「スローマネー」についても説き、船内でも実践した。その根底には、人間関係を保つ中で重要な「相互扶助」の精神があるという。

「例えば、マッサージできる人がいるとして、他の人にサービスすれば地域通貨がプラスとしてもらえる。やってもらった人はマイナスとなるが、マイナスになることも他人のためになるため、決して悪くはないという考えです。自分たちが地域通貨を作って、親しい関係をつくることが目的です」と中村氏。より対等な関係を築くことを強調する。

地域通貨については実際に、エクアドルやアルゼンチン、ブラジルでも行われた実例があるという。大恐慌や戦後などの混乱した時代に、より効果を発揮するようだ。

物々交換との違いについては、物であればその特定物を持っている人としか交換できないが、地域通貨なら多目的な用途に使用できることにある。また、地域通貨の大きな特徴は利子が付かないことだ。「利子を払っている多くの人は貧しい人たち。すでに元本は返しても、利子がどんどんと膨れ上がる」と、その社会悪を中村氏は懸念する。

「途上国にも私腹を肥やす連中はたくさんいます。依存型の支援でなく、自分たちの状況が回復していくような自立型の支援の仕方を考えていく必要があります」

中村氏は、今回のピースボートでの経験を踏まえて、若者たちからの確かな手応えを感じ取ったようだ。

(3)

| | 農場のスタッフたちと受賞の喜びを共にする中村氏(左から三人目) |

|

今回のブラジル訪問で中村氏は、ジャカランダ農場のあるミナス・ジェライス州マッシャード市の名誉市民章を受章した。

昨年(二〇〇四年)五月二十二日、同市は世界で初めての「有機コーヒー・キャピタル(首都)宣言」都市として指定された。その実現に尽力し、有機無農薬コーヒー生産地である「ジャカランダ農場」を通じた日本の消費者へのフェア・トレードの実施・貢献が認められたものだ。

昨年(二〇〇四年)十二月二十三日に同市議会で行われた名誉市民章授与式には、ジャカランダ農場から故・カルロス氏の三男であるルーベンス・テイシェイラ・フランコ氏と、孫にあたるACOB(ブラジル有機コーヒー協会)代表のカシオ・フランコ・モレイラ氏たちが祝福に駆け付けた。さらに、少年時代にカルロス氏の世話で教育を受け、今年から市議として活動するという青年なども姿を見せていた。

市会議長たちから記念プレートを授与され、登壇した中村氏の手には、カルロス氏のトレードマークだった帽子があった。昨年(二〇〇四年)の七月に、惜しまれながらもこの世を去ったカルロス氏との思いを共有したいという強い気持ちからだった。

「本来なら名誉市民受章は私ではなく、カルロスさんやジャカランダ農場の人々が受けるべきもの。カルロスさんとの出会いは、私にとって宝物のような出来事でした」と中村氏は、今回の受章が農場の人たちとの結びつきの結果であることを強調した。

その日の夜遅く農場を訪問した中村氏、ルーベンス氏たちとともに翌日、農場内を見て回った。

「ここは、小鳥が多いでしょう」―。

中村氏にそう言われ周辺を見まわすと、無数の鳥たちのさえずりが聴こえる。ミミズやクモなどの益虫をはじめ、農場には年々、動物が増えているという。コーヒー生産地の土はブラジルでは珍しい黒色。実際に歩いていて感じるのは、フカフカとした柔らかさだ。労働者たちの手で丹念に鍬入れされた豊かな土地が、標高千二百メートルの斜面に広がる。高さ二メートルほどのコーヒーの木々の枝には、緑色の実がビッシリと付いているのが見えた。

中村氏が農場を訪問した目的は、現場で汗水流して働く人たちとともに受章の喜びを分かち合うためだ。授与された記念プレートを手に、労働者たちとあいさつを交わす中村氏。「この農場で働けることが嬉しい」と語る労働者の一人、ネルソンさん(四二)の言葉に、「彼に会うと幸せな気持ちになりますよ」と思わず顔が和む。幼少の頃は病弱で、青年になっても職が無かったネルソンさんを農場に誘ったのはカルロス氏だった。

現在、農場内でリーダー的存在になっているアイルトンさん(二八)。その知的能力を発見したのは、カルロス夫人のフランシスカさんだ。カルロス氏の資金援助で、アイルトンさんを十六歳頃から農業専門学校で学ばせた。しかし、農場の仕事とキツいと学校の授業で居眠りすることが続いた。それを聞いたカルロス氏は、同じ給料のままアイルトンさんの仕事量を減らし、「学校には真面目に行け」と促した。氏の親心が、少年を立派なリーダーへと成長させた。

農場には、カルロス氏の家族の恩恵を被っている人たちが多い。しかし、「金での支配」による単なる雇用関係ではない。お互いを認め合う心有る付き合いが、スタッフたちの労働意欲につながっている。

(4)

カルロス氏の死後、今後のジャカランダ農場経営について家族会議が行われた。継続していくのかどうかが大きな焦点だった。結果的には、遺産としての農場を家族で分配することなく、従来通り運営していくことが決められた。

現在、農場の全体的な流れをフランシスカ夫人が見ている。現場での管理は主に、三男のルーベンス氏と孫のカシオ氏が中心に行い、半月ごとに交代で農場の状況を見回っているという。普段、二人はサンパウロ州カンピーナス市に在住している。ルーベンス氏の本業は歯科医。カシオ氏は農業技師として生計を立てている。

大黒柱だったカルロス氏の死は、家族のみならず、農場関係者に大きなショックと戸惑いを与えたに違いない。しかし、その悲しみを乗り越える人生哲学をカルロス氏は遺した。

ACOB(ブラジル有機コーヒー協会)代表の立場からカシオ氏は、マッシャード市が「有機コーヒー・キャピタル」として認められたことに大きな喜びを示している。「マッシャード市は祖父の代から有機コーヒーの生産地として知られてきた。昨年から公式にキャピタル宣言されたことで、農場のスタッフなど活動している人たちにとっても励みになる」と。

さらに「有機コーヒーの情報は今ではたくさんあるが、祖父が始めた頃は何もなかった。祖父が今の形でやっていなかったら、私たちの農場も今のようには進んでいなかった。大変なこともあるが、皆で楽しくやっていけることが大きい」とカシオ氏は、カルロス氏から引き継いだ農場に大きな誇りを持っている。

幼少の頃からジャカランダ農場を見て育ったカシオ氏は大学時代、農学について学んだ。農薬についての講義の際、教授たちは「農薬と化学肥料を投入しないと栽培は成功しない」と主張した。その時、カシオ氏は「なぜ有機栽培を行わないのか」と反論したという。学内でも「変わった学生」とのイメージを持たれたこともあったらしいが、祖父・カルロス氏が実践してきた有機無農薬農法の大切さを自らの体験で貫いた。後に教授や他の学生たちを農場に訪問させたところ、大学側の意識も少しずつ変わったという。

「自分の考えの中心は祖父の影響によるところが大きい」とカシオ氏は、偉大な祖父の考え方に今も尊敬の念を抱いている。

また、ルーベンス氏は「父親(カルロス氏)が亡くなった時、この先どうやって行けば良いのかと考えたこともあった。そんな時に色んな力があって、『自分にできることが何か』と考え、父がやってきたことを続けていこうと決めた」と力強く語る。

「幸せなのは、この仕事を好きでやっているということです」―。

父の死という逆境を乗り越えたルーベンス氏は中村氏と今後のさらなる信頼関係構築を誓い合い、固い握手を交わした。 お互いを信じ合う心のふれあいが、日伯間のフェアトレードをより深いものへと発展させている。

(5)

中村氏は、ジャカランダ農場とのフェアトレードの活動をもとに、新たな動きを進めている。

中村氏たちがこのほど、日本で発刊した「スロービジネス」という書籍がある。市民運動が取り組んでいるような環境保護や平和の取り組みをビジネスという形で、日常的に実行していくものだという。

大手フランチャイズ・チェーン店などに代表されるハンバーガーなど、お手軽なファスト・フードに対して昨今、「スロー・フード」という手をかけた人間本来の食事が見直されている。

それらと同じように、「ゆっくり急がず、自分たちでできることを愉(たの)しみながら確実に進めていく」というのがスロービジネスの基本姿勢だ。

環境運動というと、悲愴で堅苦しいイメージがつきまといがちだが、中村氏は「いくら環境運動が大切だと言っても、愉しくなくては続かない」と強調する。自分自身のペースで愉しんでやることが、自然に人々の共感を得ることにつながり、その輪が広がっていく。その場ですぐに結果が表れなくても、長い目で見たプロセス(過程)が重要になる。

中村氏は言う。「『スロー』という哲学は量ではなく、質を大切にするということ。単に遅いものではなく、時間を大切にし、自分のペースでできることを優先する。自分が大切にしていることを大事にすると、良い出会いがある」と。

現代は何事も競争社会に重きが置かれ、失敗が許されない状況となっている。そのため、自分自身のことや周りのことをじっくりと考えている余裕がない。中村氏は自給的な暮らしに戻ることで、精神的にも肉体的にも豊かな生活をつくり、学ぶことに重点を置いている。

「私自身、自給的な暮らしをしていましたが、一人で自給自足の生活はできない。逆に他人とのつながりが必要となり、助け合うことの愉しさが生まれてくる」

持ちつ持たれつのシェア(分かち合い)な関係が、さらなる人間関係を深める。

中村氏は昨年(二〇〇四年)五月から「スロービジネス・スクール」という新しい動きを始めた。参加者が払う学費により、実際に会社をつくってスロービジネスを展開していくもので、同時に社会を良い方向に変えていく運動でもあるという。

応募して集まったのは若者のみならず、中年や五、六十歳代の人もいた。若い世代は、大学で勉強して知識や思いを身に付けても、それらを活かす職場がない。中年の人の中には、自分たちが行なってきた仕事に疑問を持っていたようだ。

中村氏は同スクールの実施により、学問とビジネスの要素を融合し、暮らしを愉しんだり、仕事を愉しむことを重要視している。

中村氏はこれらの活動のヒントを、カルロス氏をはじめとする様々な人々とのふれあいの中から生み出し、実践している。

「カルロスさんとは、取引というような関係ではなく、とにかくこの人と一緒に何かをやりたいという気持ちでした」と」振り返る中村氏。カルロス氏が実践し遺した熱い思いを胸に、今後も新たな活動を広げていく考えだ。

なお、(株)ウインドファームの活動はホームページ(windfarm.co.jp)で紹介されている。(おわり)

|